«La pobreza no es un pecado, pero la miseria sí lo es». — Crimen y castigo, Dostoievski.

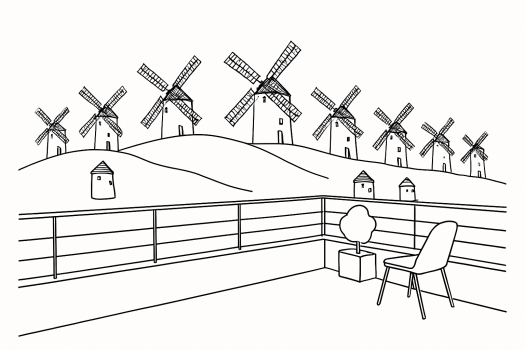

Nos gustaba el ático porque, aparte de ser espacioso, respetaba el aire castellano del lugar. La construcción no debía de ser tan antigua como los muebles, que seguramente habían sido reutilizados de casas de los antepasados de los propietarios. La distribución era muy simple, un salón diáfano con un gran mueble a la izquierda de la entrada en la que se encontraba una vieja tele —de estas que los propietarios no saben qué hacer con ellas y las ponen en el piso de alquiler y así las reutilizan— con el sofá y, más atrás, una mesa de madera con cuatro sillas. A la izquierda del salón había una barra que separaba la cocina del salón y, completamente al fondo, dos habitaciones y un baño. Por ambos lados, el ático tenía dos amplias terrazas con las que se podía ver, de un lado, la gran llanura manchega y, de otro, el pequeño monte en el que se encontraban los molinos.

Al piso llegué yo antes que Lorena. Me acomodé, cómo no, en la habitación más amplia. Me gusta pensar que escogí ese ático porque desde su terraza podía contemplar los molinos, pero lo cierto es que lo cogí porque fue el primero que vi y, además, era económico. Mi padre me dejó su viejo Renault Mégane para poder llegar hasta allí. Llevé apenas una maleta y dos bolsos porque tan solo tenía el fin de semana para buscarme la vida antes de comenzar a trabajar.

Cuando llegué al pueblo, me hospedé en un hostal de mala muerte que olía a rancio y pretendía ambientar una posada medieval, decorada con estandartes y símbolos que vanagloriaban al país y su bandera. Cobraban un ojo de la cara, pero era lo más barato que había en la zona.

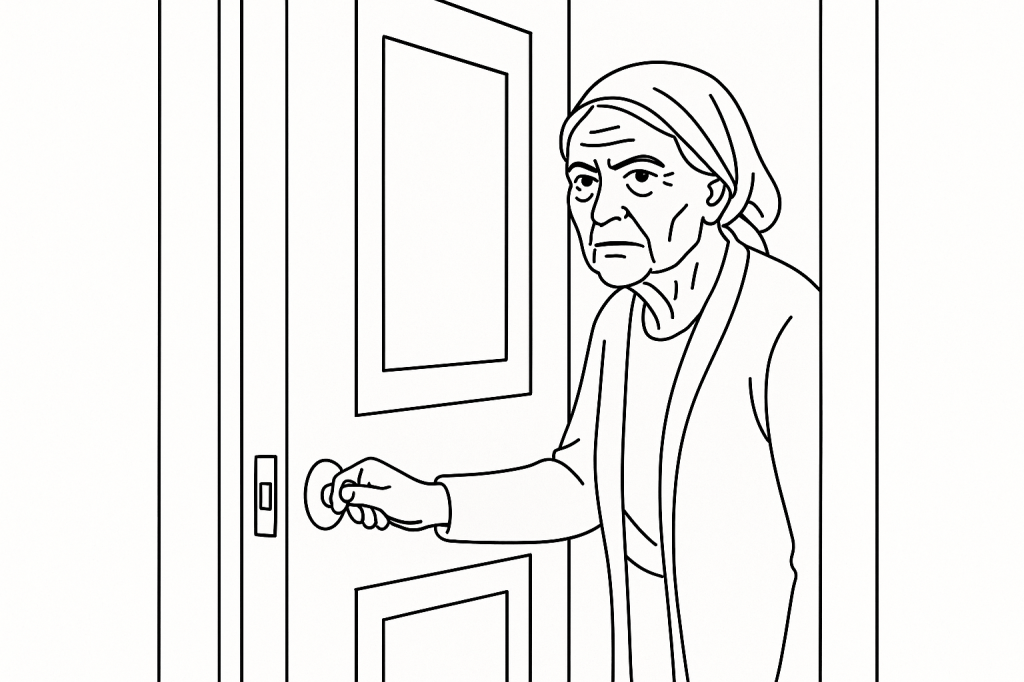

El piso lo encontré en un papel colgado en el corcho del instituto. Llamé al número que aparecía y me contestó una mujer de mediana edad con un tono bastante alegre: el bloque era familiar, el abuelo había construido un edificio de tres pisos con la intención de que todos sus descendientes lo habitaran, pero, salvo uno, todos se habían marchado a la capital. En el bloque tan solo vivía uno de los hijos, al que nunca vi, y la madre, justo debajo de nosotros. Tampoco llegué a conocer a Marimar: quien me abrió y me enseñó la casa fue su madre, una viuda huraña que, aunque accedió a alquilármela, dejó claro por su forma de comportarse que aquella seguía siendo su casa: entraba sin llamar, con su propia llave, y se llevaba y traía cosas cada vez que le daba la gana, tan solo avisaba golpeando la puerta antes de entrar. Por supuesto, no firmé ningún tipo de contrato; el pago se hacía en efectivo. Mi hermana me tuvo que dejar dinero para poder pagarlo.

Cada vez que ella traía o llevaba algo, yo inspeccionaba los rincones de la casa, abría baúles y armarios por curiosidad o, en realidad, no sabía muy bien por qué. Era como si buscara algo que había perdido, pero lo único que encontraba era la sensación de que esa casa estaba habitada por sus legítimos dueños y que yo no era más que un intruso.

Desde el principio, el ático poseía un silencio inquietante, aunque cuando llegué era casi imperceptible. Pensé que sería cosa mía, por los cambios. Para festejar el nuevo comienzo, empecé a abrir una cerveza por las noches. Pronto fueron dos. El silencio envolvía la casa y yo combatía contra él poniendo de fondo aquella vieja tele a un volumen moderado, mientras calmaba mis sentidos con la espuma de la cerveza.

Aparte de eso, los primeros días transcurrieron con normalidad. Me llegó una notificación al móvil: una tal Lorena se incorporaba también al instituto y buscaba piso. Era su primer trabajo; estábamos en la misma situación. Mantuvimos una conversación por escrito. Sentí que le hablaba como si lo hiciera al propio ático: no quería espantarla, y me excedí en lo cortés y respetuoso. Temí que eso la ahuyentara, pero su sí fue rotundo y casi inmediato. Llegó acompañada de sus padres, soltaron las maletas y se marcharon enseguida.

Las primeras noches fueron de incontinencia verbal. Las palabras se desparramaban, enérgicas, por todos los rincones. Como jóvenes, conseguimos arrinconar aquel silencio, que resistía agazapado en los picos de las esquinas. Durante las primeras semanas, el equilibrio parecía estable: entre salidas nocturnas y risas, vencíamos a la soledad.

Pero poco a poco, la casa —o el silencio— fue recuperando su lugar. Aprovechó nuestra confianza, nuestra fragilidad, y regresó. Mi vulnerabilidad en la noche comenzó a aflorar a causa de la extrañeza, que se mostraba sobre todo al despertar, pues, por momentos, dejaba de saber quién era y qué hacía allí. Un pequeño temor se albergó en mi interior y parecía que poco a poco se iba enraizando en las partes con menor importancia de mi interior, pero se asentaba con fuerza.

El malestar aparecía por las noches, justo a la hora de dormir. Al principio, los tragos me aliviaban y me hacían no sentir ningún problema, sin embargo, llegó un momento en el que dejaron de cumplir su función sedante. Daba vueltas a la cama sin parar y un pequeño calor recorría mi cuerpo hasta llegar a mi cabeza. Me preocupaba despertar a Lorena o la casera, que ya desde los primeros días dejó bien claro que no quería el volumen de la televisión alta por la noche porque se acostaba pronto y era de sueño ligero, así que daba vueltas sin parar. Las primeras noches el calor desembocaba en un pequeño sudor que se iniciaba en la espalda y recorría todo el cuerpo hasta llegar a la frente. En las sucesivas noches fue aumentando, cada mañana me despertaba más cansado y la fatiga acumulada me hacía que cada noche fuera peor. Para tratar de paliar el malestar, cada noche daba un trago más.

Comencé a dar esos tragos en medio de la noche, una vez que Lorena se iba a la cama y cerraba la puerta de su habitación. A veces se demoraba más de lo necesario. Hacía como que me iba a dormir para ver si ella se iba, pero no. Una noche, comencé a estar desesperado para que ella se fuera. Producto de la tensión, mis ojos se abrían cada vez más. De pronto, la sensación de que una presencia pesaba en el ambiente escrutando cada centímetro de mi cuerpo, me sobresaltó de la cama. Me puse a deambular por la habitación, de una esquina a otra, impaciente, esperando a que Lorena se fuera de una vez a la cama. No sabía qué hacer. En la mesilla había un ejemplar antiguo, totalmente deteriorado, del Quijote. Abrí una página al azar y leí: El miedo tiene muchos ojos y ve cosas que no existen. Volví a la cama. Aquella noche conseguí conciliar el sueño con muchas dificultades, pero sin haber dado un solo trago.

Por las mañanas Lorena y yo íbamos juntos al trabajo en mi coche, ella no conducía. A veces nos cruzábamos con la vieja, que entraba, tan temprano, de alguna parte. A veces nos daba los buenos días y otros ni nos miraba.

—Qué mujer más rara—decía Lorena cada vez que nos cruzábamos con ella.

Lo que más me llamaba la atención de ella era el olor que desprendía, una mezcla de sudor, tierra, comida de olla y almizcle. No era un olor muy distinto al de nuestro piso.

Las noches que Lorena no se iba a la cama, yo amagaba con irme para ver si por acto reflejo también se iba. Sin embargo, parecía conocer mis intenciones de beber y no accedía aunque yo me fuera y cerrara la puerta de la habitación. Me acostaba en la cama. Me levantaba. Merodeaba de una parte a otra de la habitación sin parar y llegaba a esperar durante horas. A veces simulaba tener ganas de ir al baño para ver qué estaba haciendo. Hablaba con su novio por teléfono y hasta le daba por ponerse películas con el portátil en el salón.

A veces, guardaba cerveza debajo de la cama, pero me sentía mal por ello. Además, estaba asquerosa. Tan solo era capaz de esconder una o dos y con eso no bastaba. Me subía por las paredes, sobre todo cuando sentía esa tensión en el ambiente que me agrandaba los ojos. En una de esas noches, comencé con la que ya se estaba comenzando a convertir en una rutina para la higiene del sueño. Llevaba exactamente una hora y cuarenta y tres minutos y era la cuarta vez que me levantaba. Cansado de caminar a oscuras por la habitación, decidí encender la luz aunque esto pudiera despertar las sospechas de Lorena. Abrí el Quijote, lo hojeaba sin parar, pero no conseguía concentrarme: «No hay memoria a quien el tiempo no acabe, ni dolor que muerte no consuma» (…) «Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres; pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias» (…) «Bien podrán los encantadores quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible».

Cerré el libro y seguí dando vueltas a la habitación. Cabizbajo, comencé a mirar el suelo y me dio por contar baldosas para hacer tiempo. Me puse de rodillas y acerqué mi cabeza hacia algo que me llamó la atención: observé que había un pequeño agujero, minúsculo, que estaba en el suelo, en la junta entre dos baldosines, disimulado entre los oscuros salpicados de su forma. Parecía lo suficientemente pequeño como para que no atravesase la luz de un tabique a otro, pero lo suficientemente grande para poder observar desde él. Mi paranoia comenzó a desatarse, una especie de fuego comenzó a recorrer mi cuerpo. Apagué la luz. Me tumbé en la cama. Tenía el pelo empapado y la almohada chorreando. No quería pensar en ninguna de las ideas que comenzaban a sobrevolar mi cabeza. Di vueltas sin parar en la cama.

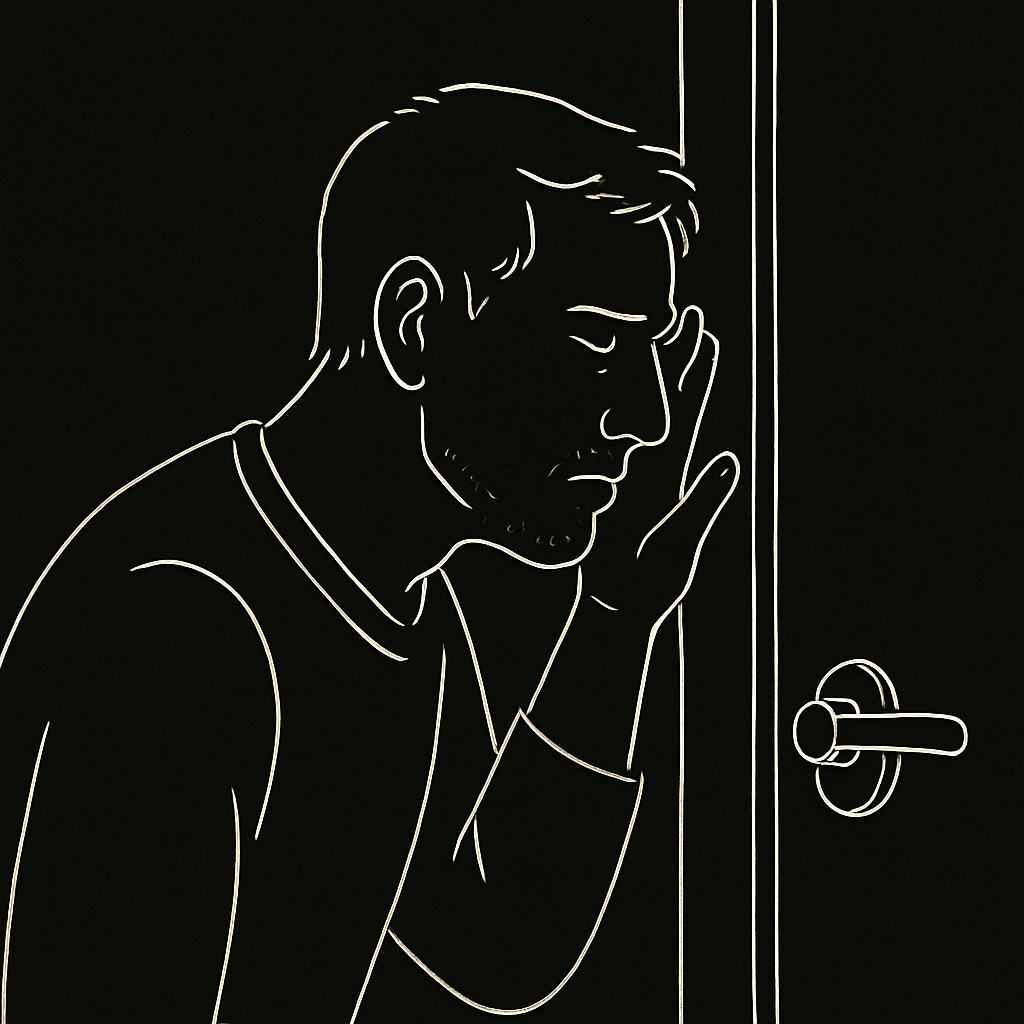

Del esfuerzo que realizó mi cuerpo, esa noche me quedé en una especie de duermevela. Me desperté en medio de la madrugada, salí y vi que debía ser muy tarde. Todo estaba a oscuras y parecía que Lorena llevaba varias horas durmiendo. Fui hacia el baño y, de pronto, escuché a alguien chistar. Primero pensé que sería un ruido que provendría del exterior o que, probablemente, yo mismo me habría chocado con algo por ir a oscuras, tambaleándome, por la casa. Me quedé totalmente quieto para focalizar de dónde provenía el ruido. No escuché nada. Continué dando pasos y de pronto escuché a alguien susurrar mi nombre. No había duda, provenía de su puerta. Acerqué mi oído y, con el mismo nivel de voz, respondí:

—¿Sí? Lorena, ¿eres tú?

—¿No tienes esa extraña sensación por las noches que no te deja dormir?

Respondí rápidamente, como si durante todo este tiempo hubiera estado esperando que me hiciera esa pregunta:

—Sí, ¿tú también la sientes?

Me quedé un rato esperando. Pegué el oído a la puerta. Durante unos segundos continuó el silencio. Nada. Solo se escuchó un leve crujido, como si alguien retrocediera al otro lado.

Descubre más desde En el margen literario

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.