Si algo tengo claro es que Haruki Murakami es un escritor sin complejos, y del mismo corte parece haber sido tomado Ryusuke Hamaguchi, de quien vi hace poco mi primera película, inspirada en un relato de Murakami y ganadora del Óscar a la mejor película internacional en 2021.

Murakami cuenta con una gran masa de detractores y creo entender el porqué: en primer lugar, por ser un escritor honesto. Cuando uno lee sus tramas, sus temas, el fondo y el empaque con el que trata de dotar sus historias, vemos a un narrador sencillo sin ínfulas intelectualoides, un humilde artesano del arte de contar historias. Es un autor que desprende la diversión que siente al crear historias y que no se complica más de lo necesario. No parece tampoco importarle nada de lo que hay más allá de sus historias, de la recepción y de las opiniones. Lleva muchos años siendo fiel a su estilo y con él paga su renta y recibe más aceptación de la que jamás habría imaginado. Esto no debería ser ningún problema, ni para él ni para nadie, pero lo es, y se debe a que tiene un éxito tremendo, tanto como para hacer de un relato suyo un guion con el que ganar un Oscar, ¿cómo no tenerle tirria?

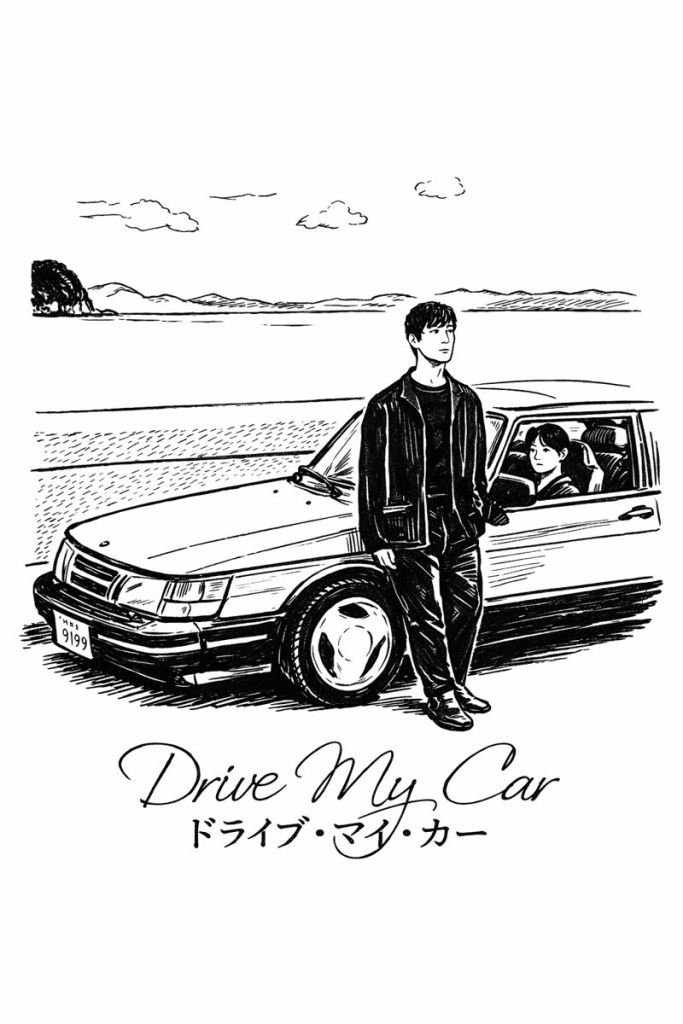

Y, ¿cuál es el secreto de su literatura? Pues no parece haber muchos ni gran cosa detrás de sus historias: una mezcla del simplismo filosófico oriental mezclado con elementos culturales de la burguesía occidental de la segunda mitad del s. XX: una canción de los Beatles por aquí, un Saab 900 Turbo de color rojo por allá, una pizca de Esperando a Godot de Beckett y salsa del Tío Vania de Chejov.

Todos esos elementos se conjugan en medio de una historia protagonizada por Kufuki, un actor de teatro con un método de trabajo bastante particular —basado en la repetición hasta la extenuación— y con un matrimonio igualmente singular que dejará en él una herida en forma de incógnita. Esta incógnita se revelará a través del encargo de una representación del Tio Vania en Hiroshima. La representación de esta obra es Murakami en todo su esplendor: una obra multilingüe en la que actúa gente que habla varios idiomas incluido el lenguaje de signos. Allí se le designará una joven chófer y ambos tendrán que encargarse de enfrentarse a las gran herida que cada uno tiene para darse cuenta de que la existencia es escuchar, aceptar y soltar.

Hay también una poética muy concreta en la forma en que la película mira: los planos del Saab rojo avanzando por las carreteras de Hiroshima, recortado contra el gris opaco de los rascacielos, el negro uniforme del asfalto y, a ratos, el azul inmóvil del mar. Esa paleta de colores es presentada casi siempre en silencio, mientras suena una cinta de cassette en bucle con voces e historias enquistadas, una y otra vez, una y otra vez. Este ambiente crea un espacio mental más que un simple desplazamiento físico. El coche se convierte en un refugio, en una cámara de resonancia del duelo. En la noche, los cigarros encendidos puntean conversaciones secas, sin grandilocuencia, sobre el sentido —o la ausencia de sentido— de la existencia: pequeñas brasas que iluminan rostros cansados. Y, en esa penumbra constante, los sueños y las confesiones afloran sin énfasis, como si solo pudieran decirse así, a media voz, cuando nadie parece estar escuchando del todo. Drive My Car entiende que hay verdades que solo aparecen cuando no se fuerzan.

Por todo ello, merece la pena detenerse en una película, extensa como las carreteras por las que conduce. No exige atención para deslumbrar ni para impresionar, sino para acompañar: para aceptar su tempo, sus silencios y su manera paciente de mirar. Es una película que no pide prisa ni recompensa inmediata; ofrece, en cambio, una experiencia rara hoy en día: la de salir de ella con la sensación de haber habitado un tiempo distinto, más lento, más atento, más humano. Quien esté dispuesto a escucharla, encontrará en su duración no un obstáculo, sino su sentido.