Recientemente entrevistaron a Víctor Bermúdez, profesor de Filosofía en Extremadura y uno de los autores del nuevo currículo educativo, sobre el panorama educativo actual y dijo las siguientes palabras: «Se está disgregando a marchas forzadas ese ámbito que antes llamábamos cultura general, y que hacía que pudieras hablar con cualquier ciudadano de Cervantes». A este titular el escritor Alberto Olmos respondió en X, con su oficioso cuchillo afilado, que jamás se haya podido hablar sobre Cervantes con ningún ciudadano corriente.

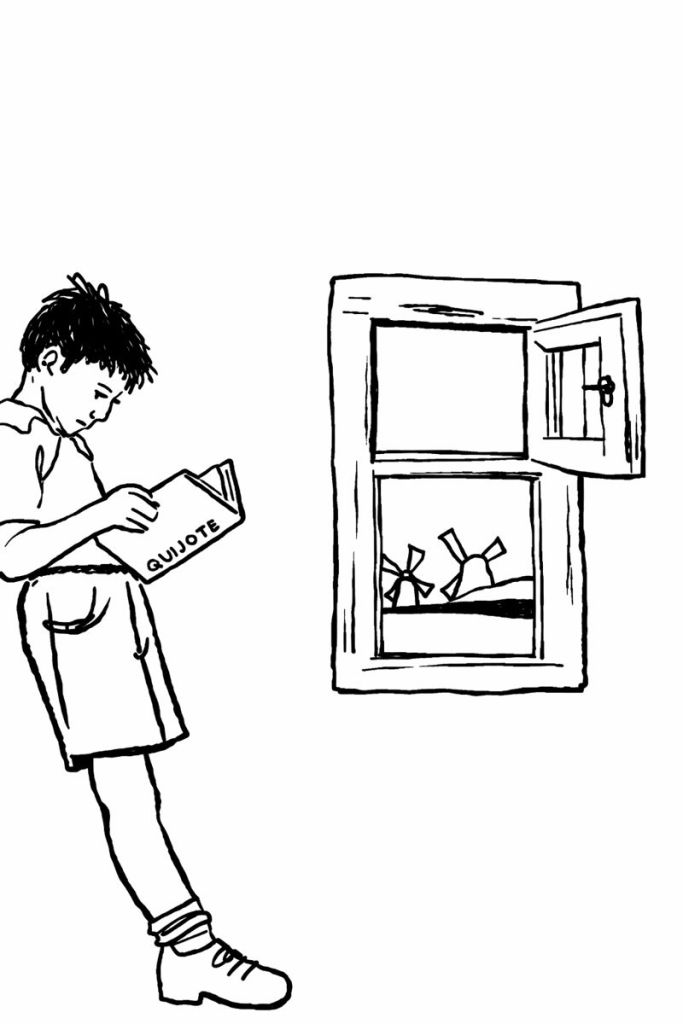

Cierto es que jamás me he puesto a hablar sobre Cervantes con el mecánico o con el panadero, aunque a veces entre cervezas con los amigos a uno se le permite discurrir con cierto margen de libertad y explicar cuestiones como el juego de espejos que Cervantes crea con todos los narradores que aparecen en la obra. Pero sí es cierto que si uno se asomaba a las librerías de grandes superficies en las navidades se encontraba con una buena tupa de ejemplares del ensayo de Muñoz Molina, El verano de Cervantes. Pienso en qué ciudadanos pueden acabar comprándose este tomo porque, para leerlo deberían haberse leído primero el Quijote y estar dispuesto a leerse casi quinientas páginas de reflexiones sobre la obra. Café para cafeteros, vaya.

Sea como fuere, he abierto esta obra como un niño estrena zapatos, en ella se conjugan elementos que disfruto enormemente: teoría de la recepción, Cervantes, el Quijote y las reflexiones personales de un magnífico escritor con varias décadas de experiencia a las espaldas. En ella Muñoz Molina salda una cuenta personal con su obra de cabecera predilecta (y que debería ser la de todo escritor en lengua castellana que se precie), con Cervantes y ofrece su recepción de la obra, la de un hombre que presenció un mundo del que apenas quedan vestigios: un jienense que habla de una España de la que ya no va quedando nada y de la que quién sabe si los lectores futuros podrán tener un conocimiento cierto, casi físico: esa España que separaba las lindes con tapias y que guardaba, al fondo de las casas, las cuadras con todos los aperos. En aquel mundo, las vidas no se contaban solas: para explicar una biografía se retrocedía hasta los orígenes más remotos, hasta historias de estirpes sostenidas por terratenientes y labradores que se habían enriquecido a raíz de la explotación de una clase llana, amparados en los podridos valores nobiliarios del honor y la honra.

En cuanto a la estructura del libro, se articula en 156 apartados que no siguen un orden rígido, más allá del que imponen unas reflexiones orgánicas que avanzan de forma coherente y natural. El ritmo de la obra es pausado: está pensada para demorarse en ella, para leer sin prisa, hacer una pausa, respirar hondo y tumbarse en el sofá. Muñoz Molina, como Cervantes, escribe persiguiendo ante todo la claridad. Aunque muchos de los temas abordados tienen una notable profundidad intelectual, están perfectamente enmarcados y permiten una lectura incluso sin un conocimiento exhaustivo del Quijote, lo cual no deja de ser un mérito considerable.

Muñoz Molina se ha leído la obra en varias decenas de ocasiones y se nota, sus apuntes sobre determinados personajes o sobre el tiempo y el clima, como ese verano infinito que da título al ensayo, son fruto de lecturas en los que la intensidad de la atención y la repetición meditativa le otorgan un gran valor incalculable.

Leo a Muñoz Molina como quien escucha a una persona mayor: con paciencia y con afecto. Lo hago porque me gustaría llegar a saber lo que él sabe de la obra, porque su lectura es la de alguien que ha convivido con El Quijote durante toda una vida. En su voz está la experiencia del lector que vuelve una y otra vez al mismo texto, del escritor que lo ha leído desde edades, expectativas y fracasos distintos. Él ha mirado la obra con unos ojos que no son los míos, ojos que la conectan con un pasado que para mí resulta remoto y que, gracias a sus apuntes como escritor y como testigo de un mundo ya desaparecido, me permiten comprender mejor a Cervantes y su obra.

Son numerosas las miradas con las que se atraviesa el Quijote; sin ir más lejos, Muñoz Molina las relaciona con todas y cada una de las etapas de su vida: un niño de Jaén, un universitario en Madrid en la dictadura, un joven que hizo la mili, un padre primerizo, un escritor sin obra y fracasado, un escritor de éxitos… la sombra de Cervantes y su obra han ido moldeando la figura del escritor, tanto como su propia vida. Esto nos ayuda a repensar el clásico desde diferentes perspectivas. Sus lecturas y la información pertinente nos proporcionan reflexiones exquisitas. Una de las que más me ha gustado es la que ofrece cuando Cervantes se describía a sí mismo en uno de sus últimos escritos, ya viejo, y empleaba la palabra «soldado» para ello. Las implicaciones que podemos extraer de esa autodenominación cuando Cervantes sobrepasaba los sesenta y había escrito el Quijote, como bien indica Muñoz Molina, son desconcertantes. Se veía como soldado quizá del mismo modo en que don Quijote se creía un caballero, quizá la distancia entre el personaje y el autor no es tan grande como pudiera parecer.

Y es que la visión totalizadora de Cervantes no solo pudo explicar el mundo que habitó y muchas de las cuestiones del alma (como si fuera poco), sino que aún sigue dando respuesta a muchos de los sinsentidos que se han producido y se producen en el mundo. Como bien explica Muñoz Molina, el tema de la locura en don Quijote, basado en una negación de la realidad en favor de una ficción infame, rige principios como el de la guerra o sostiene, como explica en el libro, movimientos supremacistas como los surgidos en Estados Unidos, que tienen su raíz en malas ficciones compartidas.

Que este ensayo esté presente en las librerías resulta, en ese sentido, sorprendente: un mamotreto exigente, difícil de digerir para quien apenas tenga familiaridad con la obra. Y, sin embargo, ahí está, dispuesto a quitarnos la razón y a demostrar que Cervantes y El Quijote están mucho más cerca del lector medio de lo que solemos creer. Lo compruebo cada vez que mis alumnos —y también mis colegas— disfrutan cuando me entusiasmo, casi como Alonso Quijano, hablando de la biografía de Cervantes y de los aprendizajes que aún podemos extraer de la novela.

Sea así o no, agradezco la publicación de este ensayo porque me ha permitido sostener, alimentar y compartir con mayor conciencia el amor íntimo y duradero que siento por Cervantes. No sé si hoy puede hablarse de Cervantes con el lector medio, y no debería ser así; a mí me pagan, precisamente, para intentar que se pueda hablar de él con adultos que antes fueron estudiantes. Lucho por que eso ocurra, y por eso me considero un afortunado.

Este no es un libro para empezar con Cervantes, sino para volver a él.